Kommunikation in Projekten – Persönliche Kommunikation als Erfolgsfaktor

Der Erfolg eines Projekts hängt nicht nur von klaren Zielen und solider Planung ab. Er basiert vor allem auf der Qualität der Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Ein guter Kommunikationsfluss hält Teams auf Kurs, sorgt für Transparenz und verhindert Missverständnisse. Studien zeigen, dass mangelnde Kommunikation zu Zeitverlust, erhöhter Fehlerquote und im schlimmsten Fall zum Projektausfall führt. Projektmanager verbringen den Großteil ihrer Arbeit mit dem Austausch von Informationen, dem Abstimmen von Anforderungen und dem Koordinieren von Stakeholdern. Hier möchte ich euch einmal ein paar Methoden und Modelle aufzeigen, die euch helfen können die Projektkommunikation gezielter zu planen und gerade im KI Zeitaltet die persönliche Kommunikation als Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt eurer Arbeit zu stellen.

Bedeutung der Kommunikation in Projekten

Eine solide Kommunikationsplanung stellt sicher, dass alle Beteiligten wissen, wann, wie, wer und was kommuniziert wird. In einem Projektkommunikationsplan wird festgelegt, welche Informationen zu welchen Terminen an wen weitergegeben werden. Dadurch wird vermieden, dass wichtige Informationen verloren gehen oder im schlimmsten Fall doppelt gearbeitet wird. Ohne einen solchen Plan können Projekte ins Stocken geraten und wenn es ganz ungünstig läuft ist das Projekt von Zeitverzug, Budgetüberschreitungen oder sogar dem Scheitern des gesamten Projekts bedroht.

Effektive Kommunikation verbessert also nicht nur die Effizienz, sondern auch die Beziehungen innerhalb des Teams und zu externen Stakeholdern. Studien der Projektplattform Project.co haben gezeigt, dass Unternehmen mit klaren Kommunikationsstrukturen weniger häufig Kunden verlieren und ihre Projekte erfolgreicher abschließen. Ausserdem sind 75 % der Befragten im Jahr 2024 auf neue Tools umgestiegen, um Kommunikationsprobleme zu lösen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass sich Investitionen in Kommunikationsprozesse auszahlen.

Laut der Northeastern University ist Kommunikation die zentrale Fähigkeit in der Projektleitung: Projektmanager koordinieren die Arbeit von Teams, teilen Informationen und sorgen dafür, dass alle dieselben Ziele verfolgen. Interne Kommunikation findet innerhalb des Projektteams statt, während externe Kommunikation den Austausch mit Stakeholdern ausserhalb des Teams umfasst. Darüber hinaus unterscheiden sich Kommunikationswege nach Hierarchieebenen (vertikal, horizontal, diagonal) und nach Form (informell vs. formell). Dies verdeutlicht, dass Kommunikation in Projekten vielfältige Formen und Ebenen umfasst, die jeweils individuelle Ansätze erfordern.

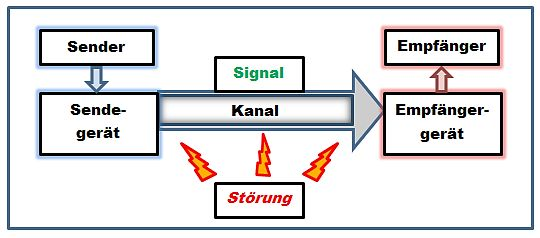

Grundlagenmodell: Sender–Empfänger

Das Sender‑Empfänger‑Modell (Shannon/Weaver) beschreibt, wie Informationen von einem Absender zu einem Empfänger gelangen. Es besteht aus den Elementen Sender, Nachricht, Kanal, Empfänger sowie Störungen (manchmal auch Rauschen genannt), die die Übertragung beeinträchtigen können. Der Empfänger entschlüsselt die Nachricht und interpretiert sie mithilfe eigener Erfahrungen und Erwartungen. In der Praxis spielen neben den verbalen Inhalten vor allem paraverbale und nonverbale Signale wie Tonfall, Gestik und Mimik auf das Verständnis ein.

Typische Fehler in der Kommunikation entstehen, wenn Botschaften unklar formuliert, Gesten missinterpretiert oder störende Einflüsse ignoriert werden. Das Modell wurde oft dafür kritisiert, dass es den emotionalen Kontext und den Rückkopplungsprozess vernachlässigt. Dennoch hilft es, die einzelnen Elemente der Übertragung zu verstehen, Störfaktoren zu identifizieren und Kommunikationskanäle bewusst zu wählen.

Exkurs: Vor- und Nachteile des Modells (für die, die es interessiert).

Vorteile des Modells

- Übersichtlichkeit: Das Modell veranschaulicht übersichtlich, wie eine Nachricht gesendet und empfangen wird.

- Fehleranalyse: Es hilft dabei, Ursachen für Fehlkommunikation wie Rauschen oder fehlende Rückmeldung zu erkennen.

Nachteile des Modells

- Linearität: Die Darstellung als lineare Einbahnstraße spiegelt reale Gespräche mit Feedback und Interaktivität nicht wider.

- Vernachlässigung von Emotionen: Emotionale Inhalte, Kontext und Beziehungsebene werden nicht berücksichtigt.

- Fehlender Kanalvergleich: Es wird nicht unterschieden, wie verschiedene Kanäle (z. B. E‑Mail vs. Video‑Call) die Botschaft beeinflussen.

Kommunikationsfähigkeiten von Projektmanagern

Neben organisatorischen Maßnahmen sind individuelle Soft Skills entscheidend. Die wichtigsten Kommunikationskompetenzen umfassen:

- Aktives Zuhören: Gebt euren Gesprächspartnern volle Aufmerksamkeit, unterbrecht sie nicht, stellt Rückfragen und fasst die Inhalte abschließend zusammen.

- Klare und prägnante Sprache: Komplexe Sachverhalte müssen verständlich und strukturiert vermittelt werden.

- Schriftliche Kommunikation: Verfasst nachvollziehbare E‑Mails, Berichte und Dokumente, insbesondere bei technischen Themen.

- Mündliche Kommunikation: Moderiert Meetings souverän, präsentiert überzeugend und reagiert spontan auf Fragen (außer ihr habt echt keine Idee von der korrekten Antwort, dann "nehmts mit").

- Visuelle Kommunikation: Nutzt Visualisierungen um Daten und Zusammenhänge zu verdeutlichen.

- Verhandlung und Konfliktlösung: Bei widersprüchlichen Interessen sind diplomatische Kommunikation und Kompromissbereitschaft gefragt.

- Interkulturelle Sensibilität: Respektiert kulturelle Unterschiede, passt eure Sprache und Gestik an und vermeidt Missverständnisse in (inter-)nationalen Teams. Kleines Beispiel: der "Daumen hoch" ist im Iran das Equivalent zu unserem Mittelfinger.

Nonverbale Kommunikation und Körpersprache

Mehr als 90 Prozent des Sinngehalts einer Nachricht werden durch Tonfall, Gestik und Mimik vermittelt. Dr. Albert Mehrabian fand heraus, dass nur 7 % der Bedeutung über Worte transportiert werden, während 38 % über Stimmklang und 55 % über nonverbale Signale wie Gestik und Gesichtsausdruck übermittelt werden. Daher spielen nonverbale Signale eine zentrale Rolle im Projektalltag.

Vorteile nonverbaler Kommunikation

- Vertrauen aufbauen: Positive Körpersprache wie Augenkontakt und offene Gesten fördern Vertrauen.

- Verständnis fördern: Mimik und Tonfall unterstreichen gesprochene Worte und verringern Missverständnisse.

- Entscheidungen beschleunigen: Selbstbewusste Körpersprache kann Einigkeit signalisieren und Entscheidungsprozesse verkürzen.

- Teamgeist stärken: Ermunternde Gesten motivieren das Team und steigern die Beteiligung.

- Konflikte frühzeitig erkennen: Sensibilität für Körpersignale hilft, Spannungen zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern.

Arten nonverbaler Kommunikation umfassen Gesichtsausdrücke, Körperhaltung, Gestik, Blickkontakt, Stimmklang und räumliche Distanz. Projektmanager sollten ihre eigene Körpersprache reflektieren, mit Haltung und Gestik Selbstbewusstsein zeigen und gleichzeitig nonverbale Signale der Teammitglieder wahrnehmen. Falls ihr hier unsicher seid, wie ihr auftretet, nehmt euch bei der nächsten Präsentation einmal auf und schaut euch das Video mit etwas Abstand ein zwei Tage später noch mal an.

Kommunikationskanäle: Typen und Perspektiven

Kommunikation erfolgt nicht im luftleeren Raum, sondern über unterschiedlichste Kanäle. Die Northeastern University unterscheidet mehrere Perspektiven, unter denen sich Kommunikationsarten analysieren lassen. Eine bewusste Wahl des Kanals verhindert, dass Informationen verloren gehen oder falsch verstanden werden.

- Interne Kommunikation: Sie beschreibt den Austausch innerhalb des Projektteams. Hier geht es um detaillierte Planung, Abstimmung und Problemlösung. Die Kommunikation verläuft meist informell, beispielsweise in Meetings oder via Chat.

- Externe Kommunikation: Dabei werden Stakeholder ausserhalb des Teams informiert, etwa Führungskräfte, Kund:innen oder externe Partner. Diese Kommunikation ist häufig formaler und stärker strukturiert.

- Vertikale Kommunikation: Austausch zwischen verschiedenen Hierarchieebenen – aufwärts (Feedback an Vorgesetzte) und abwärts (Anweisungen an Mitarbeitende).

- Horizontale Kommunikation: Gespräche zwischen Kollegen auf der gleichen Ebene, z. B. beim täglichen Scrum‑Meeting.

- Diagonale Kommunikation: Kommunikation zwischen unterschiedlichen Abteilungen oder Funktionsbereichen, etwa wenn ein Software‑Team Know‑how aus dem Marketing einholt.

- Informelle Kommunikation: Ungeplante Gespräche, Chatnachrichten oder E‑Mails. Diese Form ist oft roh und spontan.

- Formelle Kommunikation: Strukturiert und vorbereitet – Berichte, Präsentationen oder Pressemitteilungen für Stakeholder.

Unterschiedliche Medien haben Vor‑ und Nachteile. Verbal vs. nonverbal, schriftlich vs. mündlich und präsent vs. virtuell sind Unterscheidungen, die sich auf die Interpretation auswirken. In‑Person‑Kommunikation erlaubt die Beobachtung von Körpersprache, ist jedoch bei internationalen Teams nicht immer möglich. Schriftliche Kommunikation ist klar und dokumentiert, kann aber Ironie oder Gefühle schlecht transportieren.

Empfehlungen zur Kanalwahl

- Technologie gezielt einsetzen: Video‑Konferenzen und Kollaborationstools schaffen auch bei verteilten Teams eine persönliche Verbindung, wen man die Kamera an hat.

- Kulturelle und sprachliche Unterschiede beachten: Vermeidet Idiome, Witze oder Sarkasmus, da diese kulturell unterschiedlich interpretiert werden können.

- Information zielgruppengerecht aufbereiten: Analytische Stakeholder benötigen ausführliche Daten, andere profitieren von visuellen Darstellungen und Storytelling (mehr dazu gleich bei DISC).

Kulturelle Unterschiede und interkulturelle Kommunikation

Kulturelle Normen beeinflussen, wie nah man zueinander steht, wie direkt man spricht oder wie viel Augenkontakt man hält. Projektmanager müssen sich dieser Unterschiede bewusst sein und ihre Kommunikation entsprechend anpassen. Dazu gehört auch, auf Gestik zu achten – manche Kulturen empfinden z.B. direkten Blickkontakt als respektlos. Ein interkulturelles Bewusstsein reduziert Missverständnisse und schafft eine offene Arbeitsatmosphäre.

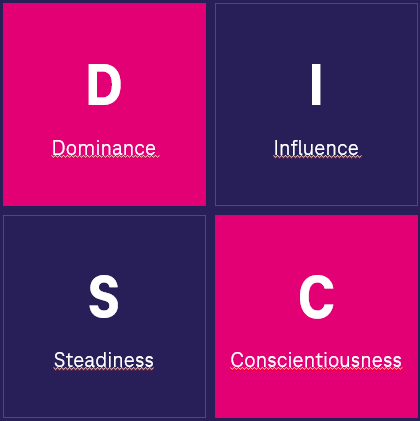

Persönlichkeitstypen nach DISC

Die DISC‑Theorie (Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness, auf Deutsch: Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft) beschreibt vier Grundtypen des Verhaltens. Jede Person zeigt Merkmale mehrerer Ausprägungen, dennoch erleichtert die Einteilung das Verständnis von Kommunikationsstilen.

Die Vierfeldermatrix der Extended‑DISC‑Theorie basiert auf zwei Achsen: Der vertikale Balken unterscheidet zwischen task‑orientierten und menschenorientierten Personen sowie zwischen analytischem Denken und Gefühlsorientierung. Der horizontale Balken beschreibt das Spektrum zwischen introvertiert und langsam sowie extrovertiert und schnell. Diese Koordinaten helfen, Präferenzen in der Kommunikaition von Personen zu verstehen – etwa ob jemand Fakten sucht, sich gern austauscht oder erst in Ruhe nachdenkt.

Die 4 Typen der DISC Theorie:

Schlüsselmerkmale: D‑Typen kommunizieren in eine Richtung, äußern Meinungen als Fakten und konzentrieren sich auf das große Ganze.

- Stärken: Dieser Typ trift schnelle Entscheidungen, denkt visionär und spricht gerne über Ziele und Erfolge.

- Schwächen: D‑Typen unterbrechen, wenn sie sich langweilen oder frustriert sind, und sie interessieren sich weniger für Gefühle und andere Perspektiven.

- Typisches Verhalten: Sie sind risikofreudige „Macher“, diskutieren gern Pläne und Ergebnisse und schenken Details weniger Beachtung.

Tipps für den Umgang: Gebt direkte Antworten, vermeidet Abschweifungen, konzentriert euch auf Ergebnisse, liefert Fakten und bittet um direkte Entscheidungen.

Schlüsselmerkmale: I‑Typen lassen sich leicht von ihrer Umgebung ablenken, erzählen gern Geschichten über sich und diskutieren offen ihre Gefühle.

- Stärken: Sie sind gesellig, warmherzig und können mit Begeisterung andere motivieren.

- Schwächen: Sie schweifen vom Thema ab, können Routineaufgaben nicht ausstehen und vermeiden Konflikte.

- Typisches Verhalten: Influencer sind menschenorientiert, immer auf der Suche nach Austausch und erzählen gern Anekdoten.

Tipps für den Umgang: Haltet die Atmosphäre positiv, lasst Raum zum Erzählen und Chatten, seit enthusiastisch und betont das große Ganze sowie den Menschenbezug.

Schlüsselmerkmale: S‑Typen sind ruhig und wirken äußerlich gelassen; sie hören aufmerksam zu und nicken zustimmend, ohne unbedingt zuzustimmen.

- Stärken: Sie sind engagierte Zuhörer, stellen Fragen und bevorzugen gründliche Reflexion.

- Schwächen: Sie vermeiden Konfrontationen, drücken ihre Meinung seltener aus und agieren ungern in hektischem Tempo.

- Typisches Verhalten: S‑Typen sagen gern „Ich denke darüber nach“, bevor sie eine Entscheidung treffen, und fragen nach spezifischen Details.

Tipps für den Umgang: Geht strukturiert vor, reduziert das Tempo, stellt präzise Fragen, gebt genügend Zeit für Entscheidungen, bietetUnterstützung und betonen Fairness und klare Zeitrahmen.

Schlüsselmerkmale: C‑Typen wirken zurückhaltend und ruhig, sie bevorzugen schriftliche Kommunikation und fokussieren sich auf Fakten und Details.

- Stärken: Sie analysieren sorgfältig, stellen viele Fragen und möchten sämtliche Informationen, um Entscheidungen zu treffen.

- Schwächen: Sie können kritisch und diplomatisch erscheinen und bevorzugen Daten gegenüber persönlichen Geschichten.

- Typisches Verhalten: C‑Typen schreiben E‑Mails, stellen detaillierte Fragen und konzentrieren sich auf Fakten und Zahlen.

Tipps für den Umgang: Identifiziert die wesentlichen Themen, beantwortet Fragen ruhig und ausführlich, liefert unterstützende Materialien, gehet strukturiert vor und nehmt euch Zeit.

Nutzung von DISC im Projekt

Durch das Erkennen von Persönlichkeitstypen könnt ihr eure Kommunikationsstrategie anpassen. Dominante Personen bevorzugen Fakten und Entscheidungsfreiheit, während Influencer interaktive und enthusiastische Präsentationen schätzen. Steady‑Typen benötigen Zeit zur Reflexion, und Gewissenhafte wollen präzise Informationen. Berücksichtigen Sie diese Unterschiede, um Missverständnisse zu reduzieren und das Engagement zu steigern. Der OAR‑Ansatz (Observe, Assess, Recognize) hilft euch,DISC‑Typen zu identifizieren: Beobachtet also das Verhalten, bewertet das Auftreten und Aufgaben‑ bzw. Jobs und erkennen dadurch um welchen Typ es sich handelt. Gerade wenn man bisher nichts mit den Menschen zu tun hatte, kann es helfen Stereotype über Jobs und auch Herkunft heranzuziehen.

Monitoring, Controlling und Reporting in der Kommunikation

Eine Kommunikationsplanung allein garantiert noch keinen Projekterfolg. Um sicherzustellen, dass Informationen korrekt verstanden werden und der Austausch effizient bleibt, sollten drei zusätzliche Funktionen bedacht werden:

Die Wirksamkeit der Kommunikation muss fortlaufend überwacht werden. Regelmäßige Check‑ins und Feedback‑Runden helfen festzustellen, ob Botschaften beim Empfänger ankommen und korrekt interpretiert werden. Frühzeitige Rückmeldungen erlauben es, Missverständnisse zu erkennen und Kommunikationsmaßnahmen anzupassen.

Beim Controlling geht es darum, den Informationsfluss zu steuern: Welche Informationen werden wann und an wen weitergegeben? Eine bewusste Regulierung der Frequenz, des Inhalts und des Publikums verhindert Informationsüberflutung und stellt sicher, dass sich das Team auf die wesentlichen Aufgaben konzentriert. Projektmanager müssen entscheiden, welche Nachrichten priorisiert werden und welche Kanäle genutzt werden, um Klarheit zu schaffen.

Protokolle und Berichte halten Stakeholder über den Projektfortschritt auf dem Laufenden. Diese Berichte sollten prägnant, zielgruppengerecht und korrekt sein. Ein regelmäßiger Berichtsrhythmus erhöht die Transparenz und stärkt das Vertrauen, da alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind.

Kommunikationshindernisse und Lösungsansätze

Kommunikation kann durch vielfältige Faktoren gestört werden: kulturelle Unterschiede, technologische Barrieren, unklare Botschaften oder persönliche Konflikte. Erfolgreiche Projektmanager erkennen diese Hindernisse frühzeitig und ergreifen Gegenmaßnahmen:

- Technologische Lücken schließen: Setzt Tools ein, die den Austausch zwischen verteilten Teams erleichtern, und schult euer Team notfalls im Umgang damit.

- Inklusive Atmosphäre schaffen: Fördert eine offene, respektvolle Gesprächskultur, in der jedes Teammitglied gehört wird. Es gibt nichts schlimmeres, als wenn sich niemand mehr traut etwas zu sagen!

- Konflikte aktiv ansprechen: Identifiziert Spannungen und moderiert Gespräche um Missverständnisse zu klären. Empathisches Zuhören und Vermittlungstechniken können bei der Lösung unterstützen.

Storytelling versus Storylining

In Projekten geht es nicht nur darum, Daten und Fakten aneinanderzureihen, sondern darum, Geschichten zu erzählen, die das Publikum begeistern. ABBA hat es vorgemacht und zeigt uns wie gutes Storytelling funktionier.

Storytelling setzt auf emotionale Inhalte und lebendige Bilder. Es begeistert, kann aber auch oberflächlich wirken, wenn die zugrunde liegende Logik fehlt.

Storylining hingegen strukturiert eine Botschaft logisch und zielgerichtet, ähnlich wie ein roter Faden. Laut dem Kommunikationsberater Steve Seager führt eine gute Storyline durch vier Schritte: Zieldefinition, Zielgruppenanalyse, Botschaftsgestaltung und Ausdruck.

Erfolgreiche Kommunikation beginnt nicht mit dem Erzählen einer spannenden Geschichte, sondern mit klaren Zielen und der Analyse der Zielgruppe. Erst danach werden Kernbotschaften entwickelt und schließlich in eine passende Erzählform gebracht.

ACCA‑Modell

Das ACCA‑Modell (Awareness, Comprehension, Conviction, Action) dient der strukturierten Gestaltung von Botschaften. Damit leitet ihr das Publikum Schritt für Schritt vom ersten Kontakt bis zur gewünschten Handlung:

|

Phase |

Zweck

und Kernelemente |

Typische

Fehler |

|

Awareness

(Aufmerksamkeit) |

Aufmerksamkeit erzeugen, indem man

relevante Probleme oder Chancen anspricht und eine emotionale Verbindung

herstellt.

Nutze Geschichten, Bilder oder überraschende Fakten. |

Zu allgemeine Aussagen, fehlende

Relevanz und langweilige Einleitungen. |

|

Comprehension

(Verständnis) |

Das Problem erklären und die Lösung

darstellen. Verwende klare Sprache, Analogien und Visualisierungen, um

komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. |

Überladen mit Fachjargon oder

Details, die vom Wesentlichen ablenken. |

|

Conviction

(Überzeugung) |

Vertrauen aufbauen und überzeugende

Argumente liefern. Dazu gehören Daten, Erfolgsgeschichten und Social Proof. |

Fehlende Belege, unrealistische

Versprechen und fehlende emotionale Ansprache. |

|

Action

(Handlung) |

Eine klare Handlungsaufforderung

geben und den Weg zur Umsetzung zeigen.

Beseitige Hürden und biete Hilfen oder Anreize. |

Vage oder missverständliche

Aufforderungen; fehlende Hinweise, wie die Zielperson aktiv werden kann. |

Dieses Modell lässt sich nicht nur in Marketingkampagnen einsetzen. In Projekten hilft es, Stakeholder von der ersten Information bis zur Entscheidung mitzunehmen. Kombiniert mit GAME entstehen strukturierte und zugleich packende Kommunikationsprozesse.

GAME‑Framework

Das GAME‑Framework bietet entsprechend eine strukturierte Methode, das ganze Gelernte in eine strukturierte Form zu pressen, die 4 Schritte sind...

- Goal (Ziel): Zuerst definiert man das übergeordnete Ziel und setzen SMART‑Ziele, um Erfolg messbar zu machen.

- Audience (Zielgruppe): Analysiert eure Meetingteilnehmer und sortiert sie nach DISC. Erkennt deren Bedürfnisse, Probleme und Erwartungen im Hinblick auf das Ziel und euren Termin.

- Message (Botschaft): Formuliert logische Kernbotschaften. Nutzt ACCA um eure Botschaft logisch aufzubauen und allen Teilnehmern dadurch einen roten Faden zu bieten.

- Expression (Ausdruck): Wählt eine Erzählform, die logische Struktur, Emotionalität und eine klare Handlungsaufforderung verbindet. Dadurch wird die Storyline lebendig und fesselnd.

Das GAME‑Framework verdeutlicht, dass erst das Zusammenspiel von Ziel, Publikum, Botschaft und Ausdruck eine wirkungsvolle Kommunikation ergibt.

Kommunikationsplanung: Komponenten und Best Practices

Eine der ersten Aufgaben eines Projektmanagers ist es, einen Kommunikationsplan zu erstellen. Er definiert die Anforderungen, Kanäle, Frequenzen und Verantwortlichkeiten für den Informationsfluss während des gesamten Projektverlaufs.

Kernbausteine eines Kommunikationsplans

- Anforderungsanalyse: Ermittelt den Informationsbedarf den einzelnen Stakeholdern. Welche Informationen benötigen diese? In welchem Detailgrad? Für welchen Zweck (Monitoring, Entscheidungsfindung, Reporting)?

- Kanäle und Methoden: Legt fest, über welche Kanäle kommuniziert wird – E‑Mail, Meetings, Berichte, Präsentationen – und nutzen Sie sowohl formelle als auch informelle Methoden.

- Verantwortlichkeiten: Weist klar zu, wer welche Informationen an wen, wie oft und in welchem Format übermittelt.

- Zeitplan: Bestimmt, wann und wie oft kommuniziert wird, zum Beispiel anhand von Projektmeilensteinen oder regelmäßigen Besprechungen.

- Standards und Templates: Setzt Standards für Dokumentation, Terminologie und Versionierung, um Konsistenz sicherzustellen.

Der Plan sollte lebendig sein: Im Laufe des Projekts ist es wichtig, Kommunikationsmaßnahmen zu überwachen, Feedback einzuholen und bei Bedarf anzupassen. Neue Stakeholder und geänderte Projektziele erfordern eine regelmäßige Aktualisierung des Plans.

Nutzen und Schritte eines Kommunikationsplans

Der Begriff „Kommunikationsplan“ wird oft unterschiedlich verwendet. Eine gängige Definition besagt, dass ein Kommunikationsplan in der Projektleitung die Gesamtheit aller Absprachen darüber enthält, wie und wann Projektinformationen an Stakeholder übermittelt werden. Er klärt, wer welche Benachrichtigungen erhält und welche Kanäle genutzt werden, damit Informationen nicht im falschen Tool verschwinden. Ohne einen solchen Plan laufen Teammitglieder Gefahr, in verschiedenen Apps nach Informationen zu suchen oder Führungskräfte mit Detailfragen zu überladen.

Vorteile eines Kommunikationsplans

- Reduziert App‑Wechsel und Suchaufwand, indem klar ist, wo kommuniziert wird.

- Erhöht die Zusammenarbeit, da jede Person weiß, wie und wann sie kommunizieren soll.

- Verhindert doppelte Arbeit, weil wichtige Dokumente zentral abgelegt sind.

- Bietet Klarheit über die Zuständigkeiten (wer sendet welche Nachrichten und in welcher Frequenz).

Schritte zur Erstellung eines Kommunikationsplans

- Kommunikationsmethoden festlegen: Bestimme die Tools und den Zweck jedes Kanals (z. B. E‑Mail für externe Stakeholder, Teams für tägliche Abstimmungen, Projektplattformen für Aufgaben und Statusberichte).

- Kommunikationsfrequenz bestimmen: Lege fest, wie oft Statusberichte, Teammeetings oder Meilenstein‑Updates durchgeführt werden sollen.

- Stakeholder‑Management planen: Definiere, wann und worüber mit verschiedenen Stakeholdern kommunizieren, um deren Erwartungen zu erfüllen, werden soll.

- Plan teilen und aktualisieren: Veröffentliche den Kommunikationsplan an einem zentralen Ort und passe ihn bei Projektänderungen an.

Strategien und Best Practices für Projektkommunikation

Effektive Kommunikation erfordert mehr als eine reine Planung. Folgende erprobte Strategien helfen, die Qualität der Kommunikation nachhaltig zu verbessern:

- Kommunikationsmanagementplan entwickeln: Definiere im Plan alle Informationen rund um Anforderungen, Verteiler, Rollen, Methoden und Frequenzen.

- Kommunikationsstile anpassen: Unterschiedliche Stakeholder brauchen unterschiedliche Detailtiefen – Führungskräfte bevorzugen überblicksartige Berichte, Fachteams benötigen technische Details.

- Visuelle Kommunikation nutzen: Diagramme, Grafiken und Präsentationen erleichtern das Verständnis komplexer Informationen.

- Kommunikationsprotokolle etablieren: Lege feste Abläufe für Meetings, Eskalationen und Dokumentationen fest, um Struktur zu schaffen.

- Offene Kommunikation fördern: Ermutige Fragen und Feedback, teile Informationen transparent und schaffe ein Klima des Vertrauens.

- Richtige Tools wählen: Wähle je nach Situation passende Medien wie E‑Mail, Chat, Projektplattformen oder Video‑Konferenzen.

- Als Vorbild agieren: Projektmanager sollten selbst pünktlich sein, klar und transparent kommunizieren und damit die Standards für das Team setzen.

Anwendung der Modelle in der Projektpraxis

- Ziele definieren: Lege das Projektziel und konkrete Teilziele fest. Formuliere diese SMART und stelle den Nutzen für die Zielgruppe dar.

- Zielgruppe analysieren: Nutzen das DISC‑Modell, um Kommunikationsvorlieben zu verstehen. Segmentiere Stakeholder nach Einfluss, Interesse und Persönlichkeit.

- Botschaften strukturieren: Entwickel Kernbotschaften mithilfe des ACCA‑Modells. Beginne mit einer problemorientierten Einführung (Awareness), erläutere die Lösung (Comprehension), liefere Beweise (Conviction) und schließe mit einer klaren Handlungsaufforderung (Action).

- Storyline entwickeln: Kombiniere die Botschaften zu einer geschmeidigen Geschichte, die logisch aufgebaut, emotional ansprechend und zielgruppengerecht erzählt ist. Das GAME‑Framework kann hierbei als Leitfaden dienen.

- Kanal wählen: Wähle Kommunikationskanäle entsprechend dem Sender‑Empfänger‑Modell. Berücksichtige Störfaktoren, Feedback‑Optionen und die Vorteile verschiedener Medien (E‑Mail, Face2Face-Meeting, Chat, etc. ).

- Plan dokumentieren: Halte alle Kommunikationsaktivitäten, Zuständigkeiten und Zeitpläne in einem Plan fest. Dies erhöht Transparenz, Effizienz und Verbindlichkeit.

- Kontinuierlich verbessern: Sammel Feedback und passe deine Kommunikationsstrategie an. Durch Reflexion und Anpassung stärkst du langfristig die Kommunikationskultur des Projekts.

Fazit

Persönliche Kommunikation ist der Schlüssel zum Projekterfolg. Ein durchdachter Kommunikationsplan legt die Basis, um Informationen strukturiert zu teilen und Erwartungen zu steuern. Das Sender‑Empfänger‑Modell hilft, Kanäle, Rauschen und Feedback zu berücksichtigen, während GAME und ACCA strukturierte Rahmen für zielorientierte Botschaften bieten. Die Betrachtung der Persönlichkeitstypen nach DISC ermöglicht eine individuelle Ansprache, die Motivation und Verständnis fördert. Durch die Kombination dieser Ansätze können Projektteams ihre Kommunikation präzise steuern, Menschen begeistern und Projekte erfolgreich zum Ziel führen.